Antonio Rubial García

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Los santos preocupados por sus reliquias.

Cuando el rey de Francia invadió Cataluña en el 1286 y la ciudad de Gerona fue tomada, sus ejércitos intentaron abrir el sepulcro de su santo obispo y patrono san Narciso. Pero al momento salieron de su tumba enjambres de moscas y tábanos azules y verdes con franjas rojas en sus lomos cuya picadura mataba a hombres y caballos; fue tan grande el estrago en el ejército francés que los obligó a huir despavoridos. Esta narración inserta en la Crónica de los reyes de Aragón es sólo una de las muchas historias alrededor del tema.[1]

Los santos se mostraban muy interesados en el cuidado y destino de sus reliquias y estaban dispuestos a reaccionar de una manera brutal cuando éstas no eran tratadas con el debido respeto. San Ermengol, obispo de Urgel, había sido colocado al lado izquierdo del altar mayor de su sede, lugar que no le agradaba. En sueños pidió varias veces a canónigos y obispos que cambiaran sus reliquias de lugar hasta que envió una terrible sequía. Ante la catástrofe se trasladaron los restos mortales del santo obispo al lado derecho y comenzó a llover abundantemente.[2]

El mostrar en sueños su voluntad era el medio más idóneo para manifestar la voluntad como se ve en la narración de la traslación de las reliquias de san Isidoro desde Sevilla hasta León. Fernando I de Castilla, antes de conquistar Sevilla, envió un contingente formado por obispos y guerreros a recuperar los restos de santa Justa a Sevilla. Alvito, obispo de León, recibió en sueños por tres veces la visita de san Isidoro quien le señaló que no era la voluntad de Dios que se movieran los huesos de la santa sino los de él; así mismo le señaló donde se encontraba su cuerpo y le anunció que moriría al encontrarlo. El obispo, a pesar de la profecía, dio aviso a sus compañeros del mensaje y al abrir la caja con el sepulcro salió de ella una niebla como bálsamo que humedeció los cabellos y barbas de los circundantes. Al día siguiente Alvito murió.[3]

Fue común que los milagros realizados por las reliquias robadas fueran vistos como una aceptación de su nuevo hogar por parte del santo como sucedió con las reliquias de San Marcos que fueron arrebatadas por los venecianos de las costas egipcias y depositadas en su espléndida basílica en Venecia.

En 1521, el jerónimo aragonés Pedro de la Vega incluía en su Flos Sanctorum la historia de san Lamberto y “los innumerables mártires de Zaragoza”, cuyos restos se veneraban en la basílica (recién restaurada por Carlos V) bajo el nombre de “las santas masas”, que eran ya un símbolo urbano. Narra el hagiógrafo que en tiempos de Diocleciano, éste envió a Daciano a perseguir a los cristianos en Hispania y en la ciudad de Zaragoza exterminó prácticamente a la población a las afueras de la muralla. Al mismo tiempo era decapitado en el campo san Lamberto, un campesino que no se encontraba en la ciudad, pero que como otro san Dionisio recogió su cabeza y guiado por su yunta de bueyes llegó hasta donde estaban los cadáveres y entre ellos se acomodó y murió. Daciano mandó quemar todos los cuerpos, pero entre ellos mezcló los de algunos ladrones y criminales cuyas cenizas, al mezclarse con el agua, quedaron negras y duras, mientras que las de los mártires se volvieron una masa blanca y suave “como la nieve”. De ahí el nombre de las reliquias conocidas como “santas masas”.[4] En la narración se ponía de manifiesto no sólo que nadie puede contravenir la voluntad de Dios sino también que las reliquias poseen la misma cualidad milagrosa en la tierra que los santos, sus antiguos propietarios actuando en el cielo.

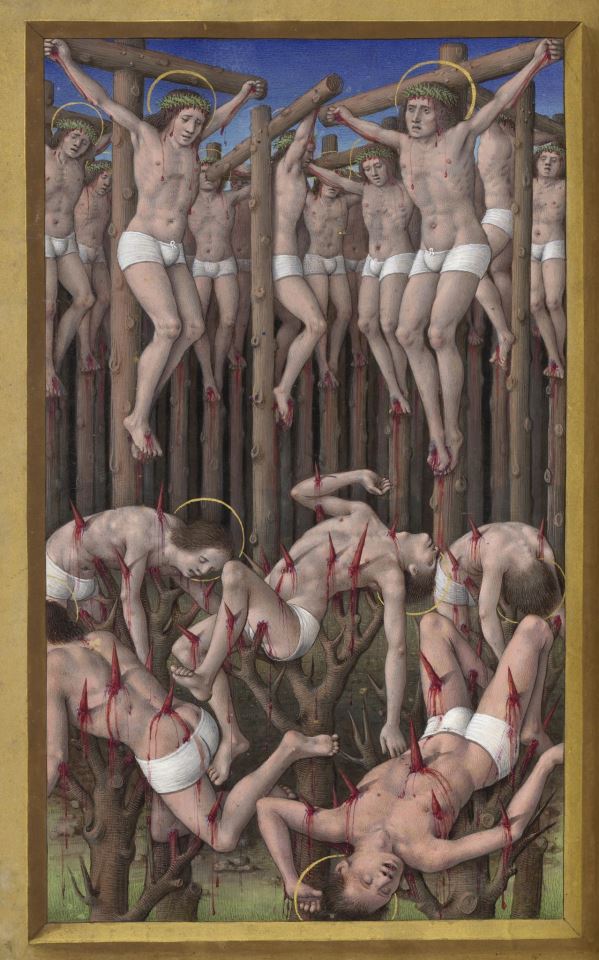

Martirio de Santa Ursula y las Once Mil vírgenes, en Les Grandes Heures d’Anne de Bretagne, Jean Bourdichon, Tours or Paris 1503-1508 (BnF, Latin 9474, fol. 199v)

Los santos benéficos y vengadores. La presencia corporal más allá de la muerte.

Por último, a pesar de no tener cuerpos en el cielo, los santos mostraban actitudes totalmente corporales en el más allá sin haber una notable diferencia con lo que se hacía en la tierra. En las visiones de las monjas y en la pintura se muestra a “los cortesanos celestiales” vestidos con elegantes trajes, cargados de joyas y moviéndose con elegancia y galanura. Esas mismas actitudes se presentaban cuando los santos se mostraban a sus fieles en la tierra. Al padre Marcelo Mastrilli le cayó un martillo en la cabeza durante una construcción y quedó inconciente; en ese estado se le apareció san Francisco Xavier y le ordenó que pusiese en la herida una reliquia del lignum crucis que traía colgada al cuello y le dijo que en pago del favor debía pasar a misionar al Japón, lugar donde recibiría la corona del martirio, muerte más gloriosa que la de un martillazo. Muy a menudo lo que los santos daban eran favores. Cuando murió el obispo irlandés San Malaquías, san Bernardo acercó al cuerpo a un mozo paralítico que quedó curado pues “aún vivía en el muerto la gracia de la salud”.[5]

Sin embargo, las actitudes corporales de los santos no excluían la violencia. En el siglo IX, el abad y fundador san Benito (muerto en el siglo VI) apareció a menudo en narraciones monásticas causando terribles daños desde el cielo contra aquellos que habían invadido y saqueado alguno de sus monasterios. En una de ellas se menciona cómo el santo se apareció una noche al señor de Sully, “quien despojaba sus tierras”, y lo golpeó con su bastón hasta dejarlo muerto. De santa Fe, una joven mártir romana del siglo III cuyos restos se veneraban en la abadía de Conques, se decía que hizo justicia matando a varios nobles, incluida una dama, que no sólo se apoderaron de tierras, sino también de vino y de campesinos de su monasterio. Estos relatos iban dirigidos a suscitar temor y disuadir a los seglares de apropiarse de los bienes de los monjes y coincidieron con la aparición de los juramentos de paz como un medio para impedir los abusos de los señores feudales. Existía incluso un ritual llamado “la humillación de las reliquias”, que consistía en exponer los cadáveres de los santos a una situación degradante para obligarlos a reaccionar en defensa de su honra y reputación, y con ello desencadenar su poder contra los enemigos de la Iglesia.[6]

La misma narrativa se repitió en el siglo XIII en la Leyenda dorada de Santiago de la Vorágine que muestra “milagros” en los cuales los santos desde el cielo castigan a quienes los ofenden. La reina y monja santa Radegunda castigó, después de muerta, a una sirvienta que osó sentarse en su trono con un dolor insoportable en las posaderas, como de quemadura, que desapareció a los tres días después de que ésta pidió perdón. En la vida del obispo inglés del siglo XII santo Tomás de Canterbury se mencionan dos casos ejemplares. Uno es el de la dama vanidosa que pidió en la tumba del santo que sus ojos mudasen de color para parecer más bella y quedó ciega por su pecado. En otro, los causantes del mal que afectó a uno de sus fieles “experimentaron los efectos de la justicia divina: unos se despedazaron sus dedos y manos con sus propios dientes, otros quedaron paralíticos, a otros se les pudrió la sangre, y otros, tras volverse locos, murieron miserablemente”.[7]

La narrativa vengadora se trasladó a América, como se puede ver en la vida del franciscano evangelizador fray Andrés de Olmos, escrita por su hermano de hábito fray Jerónimo de Mendieta. En ella se cuenta cómo, a la muerte del santo varón, un hombre pecador que lo había maltratado en vida alcanzó su perdón desde la tumba recibiendo su penitencia en vida: “un cáncer en los labios con que solía detraer de su santo, y así se le comieron y parte del rostro, de la cual enfermedad murió purgado”. El cronista agrega: “Dios no se olvida de tomar venganza de aquellos que a sus siervos persiguen y maltratan”.[8]

Las almas de los santos en el cielo, a pesar de no estar aún unidas a sus cuerpos, parecían seguir teniendo en las narraciones hagiográficas un vínculo muy fuerte con lo corporal. No podía ser de otra manera en unas sociedades en las que lo espiritual era incomprensible si no se mostraba con un consistente ropaje de materialidad. Parecía difícil concebir a las almas invisibles e inmóviles en la perpetua contemplación de la divinidad y continuamente se mostraba que los santos estaban muy pendientes de lo que pasaba con los mortales y no dejaban de tener un pie en las cosas terrenales. Así, la tajante separación que hacía la teología entre cuerpo y alma se volvía una tenue línea en el ámbito de la retórica textual y visual, que era la que finalmente llegaba a las masas. Esa materialización del alma funcionaba tanto en los ámbitos de la oralidad como en los de la escritura. A pesar de las concepciones filosóficas sobre la inmaterialidad del espíritu y las teológicas sobre la inexistencia de cuerpos humanos (salvo los de Cristo y María) en la gloria antes del fin de los tiempos, la mayor parte de la población católica imaginaba a los santos como personas que movían sus cuerpos en el cielo, vestidos con ricos trajes y que bajaban continuamente a la tierra manifestándose corporalmente. Para la mayoría de los católicos el alma de los santos no era un ente espiritual sino algo muy material.

[1] Croisset et. al., Año cristiano, v. III, p. 305.

[2] Ibidem, v. XI, p. 60.

[3] Ibidem, v. XII, pp. 324 y s.

[4] Pedro de Vega, Flos Sanctorum, La vida y pasión de Nuestro Señor Jesucristo y las historias de las festividades de su Santísima Madre, con las de los santos apóstoles, mártires y vírgenes según el orden de sus fiestas. 9 ed., Sevilla, Fernando Díaz, 1580, 2ª parte, 249 r y s.

[5] Croisset et. al., Año cristiano, v. III, p. 67 y v. XI, p. 58.

[6] Jean de Flori, Guerra Santa, Yihad, Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y el Islam. Granada, Universidad de Granada, Universidad de Valencia, 2004, p. 186.

[7] Vorágine, Leyenda dorada, v. I, p. 76; v. II, p. 982.

[8] Mendieta, Historia…, v. II, p. 364.