Antonio Rubial García

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

El cristianismo ortodoxo tiene la creencia de que el cuerpo muerto resucitará al fin de los tiempos e irá al cielo o al infierno después de recuperar su movilidad y vida, una vez que se produzca el Juicio Final. La posibilidad de un hecho tan insólito nace del dogma de que Cristo resucitó al tercer día después de muerto y subió al cielo. Así, lo que sucede en el momento en que se rompe esa unidad que forman el cuerpo y el alma fue uno de los más importantes problemas discutidos por la teología y desplegó interesantes procesos narrativos en la iconografía y la hagiografía a lo largo de la historia de Occidente. Esto trajo consigo una concepción muy corpórea de alma.

En este texto me interesa descubrir en las narraciones de las historias de los santos cómo el cristianismo medieval y barroco manejó con imprecisión la línea divisoria entre la vida y la muerte y la manera sumamente corporal en la que se representó el alma. En una primera aproximación trataré aquellos casos en los que las almas de algunos santos mártires parecen negarse a dejar los cuerpos que habitaron. A continuación me dedicaré a aquellos cuerpos de los santos que después del tránsito seguían teniendo actividad pues se movían, sudaban olores exquisitos, quedaban tan flexibles como cuando estaban vivos e incluso estaban libres de la corrupción que sobreviene después del último suspiro. En tercer lugar estudiaré las narraciones en las que los santos se preocupan por el destino de sus restos mortales desde el más allá. Por último, mostraré que los santos hacían favores o ejercían venganzas corporales desde el cielo y su muerte no les había privado de la posibilidad de utilizar objetos, de otorgar dones o de provocar males.

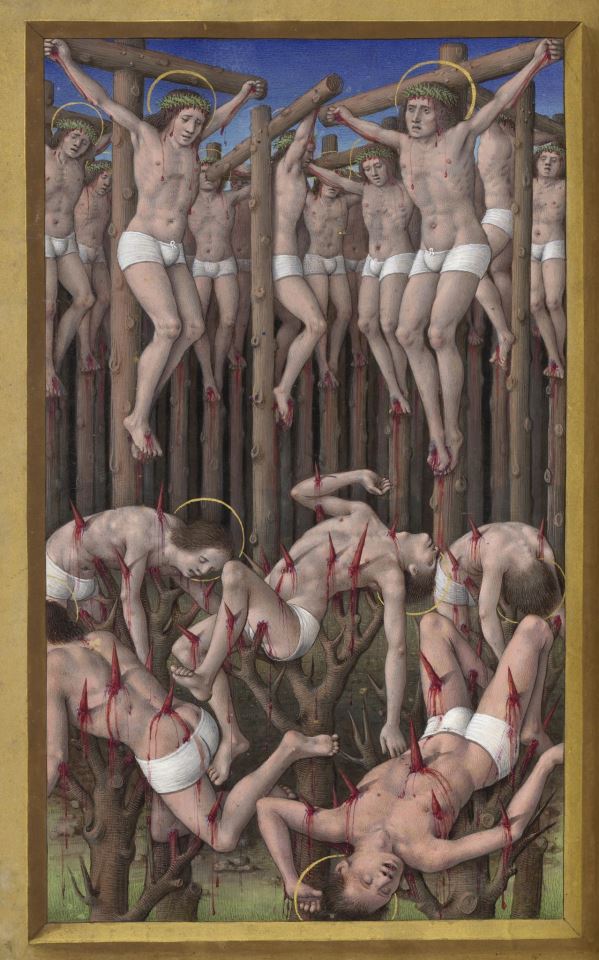

Martires del monte Ararat. Les Grandes Heures d’Anne de Bretagne, Jean Bourdichon, Tours or Paris 1503-1508. (BnF, Latin 9474, fol. 177v)

Las prolongadas agonías de los mártires.

En la hagiografía del siglo XIII se volvió un lugar común en las narraciones de martirios la presencia de largas agonías, de una cadena de torturas inconclusas, verdaderas “sagas de horror”. En la Leyenda dorada, el dominico Jacobo de la Vorágine cuenta cómo san Vicente, después de ser colocado en el fuego, fue desgarrado por garfios de hierro y rejones incandescentes, provocando que sus vísceras, fuera del vientre, se quemaran “desparramadas sobre la parrilla”. Sin embargo, el fuego se consumió y el santo seguía vivo, por lo que su verdugo mandó clavar sus pies en un madero y meterlo en un calabozo, el cual con su presencia se convirtió en un jardín florido y oloroso. Finalmente su verdugo decidió darle un descanso para que se recuperara y volverlo a atormentar, pero el mártir murió rodeado por los ángeles y su cuerpo, arrojado al mar, fue rescatado milagrosamente. A san Jorge lo torturaron en un potro, lo rasgaron con garfios, le quemaron los costados, le sacaron las vísceras, le restregaron las heridas con sal, le dieron a beber veneno, lo ataron a una rueda llena de espadas, lo frieron en un sartén de plomo derretido y finalmente fue decapitado.[1]

El mismo autor, tomando narraciones anteriores, atribuyó a san Dionisio de París una larga muerte y un sorprendente final: primero había sido metido a una hoguera y había salido ileso; después, arrojado a unos leones hambrientos, los volvió mansos; un horno al que fue introducido apagó su fuego; y finalmente, después de ser decapitado, tomó su cabeza entre las manos y guiado por un ángel de luz, caminó con ella dos millas, desde Montmartre hasta donde estaría la abadía de san Dionisio, donde se recostó para morir. Con tal prodigio el santo provocó numerosas conversiones.[2]

Con el uso del recurso de la amplificación retórica, el hagiógrafo daba a las narraciones de martirios un nuevo sentido. Mostrar sus sufrimientos no sólo era la manera de realzar al mártir en su calidad de héroe, la violencia se volvía el mejor medio para excitar la emotividad de los fieles y con ella despertar la compasión y el arrepentimiento. La violencia con que eran descritos los suplicios servía también para motivar indignación y encauzar sentimientos como el odio contra los herejes.

En esas imágenes se insistía en el triunfo de las víctimas sobre sus victimarios y con ello en la superioridad del más allá sobre el más acá y de la Iglesia católica sobre herejes y paganos. Para algunos teólogos este tipo de muerte era tan importante, que los mártires conservarían sus heridas incluso después de la resurrección de la carne como emblemas de su glorificación.[3] De hecho, los emblemas del martirio eran tan eficaces desde el punto de vista didáctico que gracias a ellos se podía identificar a estos santos como protectores de enfermedades: las saetas de san Sebastián lo señalaban como patrono contra la peste; los pechos de santa Ágreda la hacían muy efectiva para curar las dolencias femeninas; san Dionisio, que se representaba cargando su cabeza cortada, aliviaba los dolores de esa parte del cuerpo; y los males de muelas tenían como eficaz sanadora a santa Apolonia, quien había sido torturada, entre otras cosas, sacándole los dientes. Finalmente el martirio podía ser también un arma de dos filos pues se prestaba a justificar los ataques contra los gobernantes tiranos o para convertir en mártires a los rebeldes.

Incluso en el caso de una santa, como Eulalia de Barcelona, sus terribles tormentos fueron considerados una prueba de “fortaleza viril”. Ya a finales del siglo XVI, el jesuita Pedro de Ribadeneyra cuenta en su Flos Sanctorum (1599-1601) que Daciano la había mandado azotar cruelmente, y ante su constancia y alegría, ordenó lleno de ira despedazar su cuerpo con garfios de hierro. Sus verdugos le quemaron los costados, la envolvieron en cal viva, echaron sobre su cabeza óleo hirviendo y plomo derretido, en sus narices y heridas pusieron mostaza desleída en vinagre. Fregaron después sus llagas con pedazos de vasijas quebradas y le quemaron los ojos con velas encendidas. La santa no había perecido y sufría todo eso con valor, por lo que el cruel tirano había sido vencido por la firmeza de una tierna doncella.[4]

La actividad corporal de las reliquias.

Tras una edificante agonía murió sor María de Jesús, monja que vivió en el convento de la Concepción de Puebla a mediados del siglo XVII, dejando un cuerpo apacible y milagroso que fue objeto de inmediata veneración. Sus compañeras de clausura empaparon toallas y listones con las gotas del aromático sudor que comenzó a expeler el cadáver y los guardaron como reliquias. Lo mismo hicieron las religiosas con los velos, telas y sábanas que estuvieron en contacto con la venerable monja y con los rosarios que colocaron cerca de su tumba. Una de ellas incluso le cortó un dedo del pie, del que manó abundante sangre. Con la apertura del proceso de beatificación en 1684 se realizó una exhumación promovida por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, quien la ordenó en busca de pruebas que reforzaran la causa y se encontró un esqueleto cuya cabeza fue ocultada por las monjas para exponerla como reliquia. Después de obligar a las religiosas a restituir el cráneo, el obispo mandó levantar un acta donde constaba el prodigioso estado en que estaban los huesos: secos entre la tierra húmeda, expelían un delicioso olor y tenían un exquisito sabor. El dictamen fue enviado a Roma. Con todo, la causa se suspendió y no se reabrió sino hasta 1744, ocasión que utilizó el obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu para realizar una nueva exhumación de la tumba en 1752; el acto arrojó como resultado unos huesos húmedos cubiertos con un licor que expelía suaves fragancias, pero que se asentaban sobre tierra seca. El nuevo prodigio tampoco pareció suficiente prueba de santidad a la Sagrada Congregación de Ritos.[5]

Narraciones como éstas llenan los tratados hagiográficos pues constituían recursos retóricos indispensables para mostrar la santidad, sobre todo de aquellos cuyos procesos estaban por abrirse ante la Sagrada Congregación de Ritos. El olor de santidad era todo un tópico literario y responde a muchas narraciones europeas, como la del cuerpo de san Francisco Xavier, el cual puesto en cal viva no se descompuso y cuando se le exhumó olía a los perfumes más exquisitos del Oriente, alejando la peste de Malaca. Otro tema igualmente tópico fue el del cadáver pesado, como el del obispo san Eloy de Noyon que iba a ser trasladado por la reina desde su sede episcopal a París, pero su peso era tan enorme que fue imposible moverlo. Otras veces el muerto daba signos de movimiento como San Pedro el Ermitaño cuyo cadáver retiró su mano cuando un hipócrita se acercó a besarla. Santa Leocadia, por su parte, salió de su tumba levantando la pesada losa ante los ojos atónitos de la corte visigoda de Toledo sólo para decirle a san Ildefonso, su obispo, que siguiera defendiendo a la Virgen María. Para demostrar que había sido real el suceso, el santo prelado cortó un trozo del velo que cubría a la joven mártir, objeto que se resguarda como reliquia en esa catedral.[6]

Pero lo más frecuente era que los cuerpos muertos de los venerables fueran exhumados después de varios años de su deceso con el fin de constatar su incorruptibilidad. Tales exhumaciones eran ordenadas generalmente por los obispos como parte de los requisitos para iniciar los trámites de un proceso de beatificación. En algunas ocasiones a la exhumación seguía el traslado del cuerpo de un lugar a otro dentro del mismo templo o santuario, o incluso a otra ciudad. A pesar de esos traslados, la reliquia seguía haciendo milagros, como pasó con los restos mortales de los franciscanos muertos durante la rebelión del Mixtón en 1541; éstos, a partir de que fueron depositados en la iglesia de Etzatlán, empezaron a realizar milagros, clara muestra de la anuencia de sus propietarios al traslado y de la aceptación de su nuevo ámbito de actuación.

A menudo el cuerpo muerto de los santos permanecía con signos de vida, como la presencia de la sangre fresca después de varios días. Fray Juan Calero, uno de los mártires del Mixtón, que murió asaeteado y cuyos dientes y muelas fueron quebrados por una macana, fue encontrado cinco días después con “su sangre tan fresca como si entonces lo acabaran de martirizar”.[7] El tema era un tópico literario como se puede ver en la narración de fray Baltasar de Medina sobre el martirio del beato Felipe de Jesús, cuyo cuerpo muerto no fue tocado por los cuervos y destilaba sangre fresca días después de muerto, mientras que columnas de fuego se levantaban en el cielo para dar testimonio del hecho.[8]

La sangre de los mártires, al igual que la de Cristo, tenía un valor simbólico pues servía como agua fertilizadora de una tierra preparada para nuevas conversiones. Aunque en el cristianismo es Cristo el único héroe con funciones salvíficas, es decir el único que cumple con el modelo de “rey sacramental”, el sentido sacrificial y la presencia de la sangre como elemento simbólico son las dos cualidades más representativas del mártir.

Pero la máxima expresión de vitalidad de los cuerpos muertos era la ruptura de las leyes naturales con la incorruptibilidad. Bartolomé de Jesús María, el ermitaño de Chalma, fue desenterrado 27 años después de su muerte por orden del arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas quien, con la prueba de su cuerpo incorrupto, mandó iniciar las informaciones para su beatificación.[9] También incorrupto estaba el cuerpo de fray Diego de Basalenque, religioso agustino, modelo de prior y de provincial, amado por los indios y por los españoles por sus virtudes. Su biógrafo Pedro Salguero señala que, cuando el fraile murió en el pueblo de Charo en 1651, los indios le llevaron ofrendas y guardaron su memoria como si fuera un santo, lo que llevó al prior del pueblo a desenterrar el cuerpo un año después para ponerlo en un nicho especial y lo encontró incorrupto, a pesar de la cal con la que había sido enterrado. Para 1758, el obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle dio permiso para que el cuerpo fuera llevado al convento de los agustinos de Valladolid, capital de la provincia, recomendando que el traslado se hiciera con gran sigilo para evitar escándalo en el pueblo de Charo. A raíz de este último traslado se hizo un documento médico con la descripción del cuerpo incorrupto y se realizó la reimpresión de la obra de Salguero en Roma, quizá para promover el proceso de beatificación.[10] Por su humildad y por su castidad, dice el cronista Matías de Escobar: “permitió Dios la incorrupción de su cadáver, embalsamándolo quizás con perennes celestiales aromas, con que hasta hoy casi incorrupto persevera”.[11]

[1] Santiago de la Vorágine, Leyenda dorada, 2 v., Barcelona, Alianza Editorial, 1982, v. I, pp. 121; 251.

[2] Ibidem, v. II, p. 682.

[3] Ermanno Ancilli, Diccionario de espiritualidad, 3 v., Barcelona, Editorial Herder, 1987, v. III, pp. 554 y ss.

[4] Pedro de Ribadeneyra, Flos Sanctorum de las Vidas de los Santos. 3 v. Barcelona: Imprenta de los Consortes Sierra, Oliver y Martí, 1790. www: books.google.com.mx. v. I, p. 369.

[5] Rosalva Loreto López, “Las pruebas del milagro. El proceso de beatificación de la madre María de Jesús en el siglo XIX”, ponencia presentada en el Primer coloquio internacional de Historia de la Iglesia en el siglo XIX, México, Condumex, 26 al 28 de noviembre de 1997.

[6] Jean Croisset et al., Año cristiano, 14 v., Barcelona, Librería religiosa, 1853, v. III, pp. 264, 484; v. XII, p. 12, 51 y 151.

[7] Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, 2 v., Edición de Antonio Rubial García, México, CONACULTA, 1997, v. II, p. 463 y ss.

[8] Baltasar de Medina, Vida, martirio y beatificación del invicto protomártir del Japón San Felipe de las Casas o de Jesús, franciscano descalzo natural de México, México, Juan de Ribera, 1683, pp. 50 y ss.

[9] Antonio de Robles, Diario de sucesos notables, 3 v., México, Editorial Porrúa, 1972, v. II, p. 86.

[10] Pedro Salguero, Vida del venerable padre y ejemplarísimo varón fray Diego de Basalenque, México, Viuda de Calderón, 1664; Roma, Herederos de Barbielini, 1761.

[11] Matías de Escobar, Americana Thebaida: Vitas Patrum de los religiosos ermitaños de Nuestro Padre San Agustín de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, Edición de Igor Cerda, Morelia, Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo, Exconvento de Tiripetío, Fondo Editorial Morevallado, 2008, p. 177.